“在纪念抗战胜利八十周年的今天,重温郑振铎和他的朋友们在上海的文化抗战,是对我们民族信念的坚守。”中国人民大学文学院教授吴真告诉记者。近日生活·读书·新知三联书店推出了她的专著《暗斗:一个书生的文化抗战》,她接受本报记者专访时说:书中大量运用了日记、年谱、书信、书话题跋、回忆录、档案文献等第一手资料来呈现中国现代文学家郑振铎有勇有谋、坚韧不拔的文化抗战,由他勾连起“文献保存同志会”、开明书店文人圈、个体书商等组成的抗战群像。

历时十五年深入日本各大图书馆、藏书机构,挖掘众多日方保存的文献资料,吴真完成著作《暗斗:一个书生的文化抗战》。这是一部惊心动魄的文化抗战史,重现一介书生郑振铎从1937年至1945年留守上海的人生经历,讲述他如何为国家抢救珍本古籍,如何与“文献保存同志会”诸同仁相互支持,共同应对危险处境和复杂局面,如何机智勇毅地周旋于各方势力之间,坚守在文化抗战的第一线,他们为国家赓续文化血脉,于乱世彰显民族大义。

“为什么留居在上海?我不能逃避责任”

“日军侵华期间,对中国文物文献的掠夺是有组织、有计划的行动,日军在每一个师团均配备‘兵要地志资料班’,在未占领以前已经打探清楚,拟出‘接收’(没收)清单,一伺占领,立即展开掠夺。”吴真告诉记者,当她看到日本文献档案对“掠夺”的清晰记录时,内心震惊而沉重。2009年,吴真赴日本东京大学做博士后研究,她在图书馆查阅资料时,偶然发现日军随军记者写的《广东战后报告》,涉及广州各大学的图书被日军损毁的情况。她从母校中山大学被劫图书开始查起,渐渐扩大搜索对象,关注抗战时期中国各大公立图书馆被劫图书情况。

2012年春,吴真博士后出站时,电脑里已存超过10G的“中国被劫图书”文档。从2013到2019年,她每年寒暑假到日本访学,一边从事古代戏曲文献的专业研究,一边追查中国被劫图书的相关资料。这两条不同的研究路径渐渐地聚焦于中国俗文学研究的奠基人郑振铎先生。从2015年开始,她决定从“书籍史”与“抗战史”的角度深入追踪郑振铎的文化抗战。“我聚焦于抗战时期郑振铎和‘文献保存同志会’所抢救的古籍善本,将研究重点放在中日档案文献、郑先生和相关人士的日记、回忆录的查访和梳理上。”

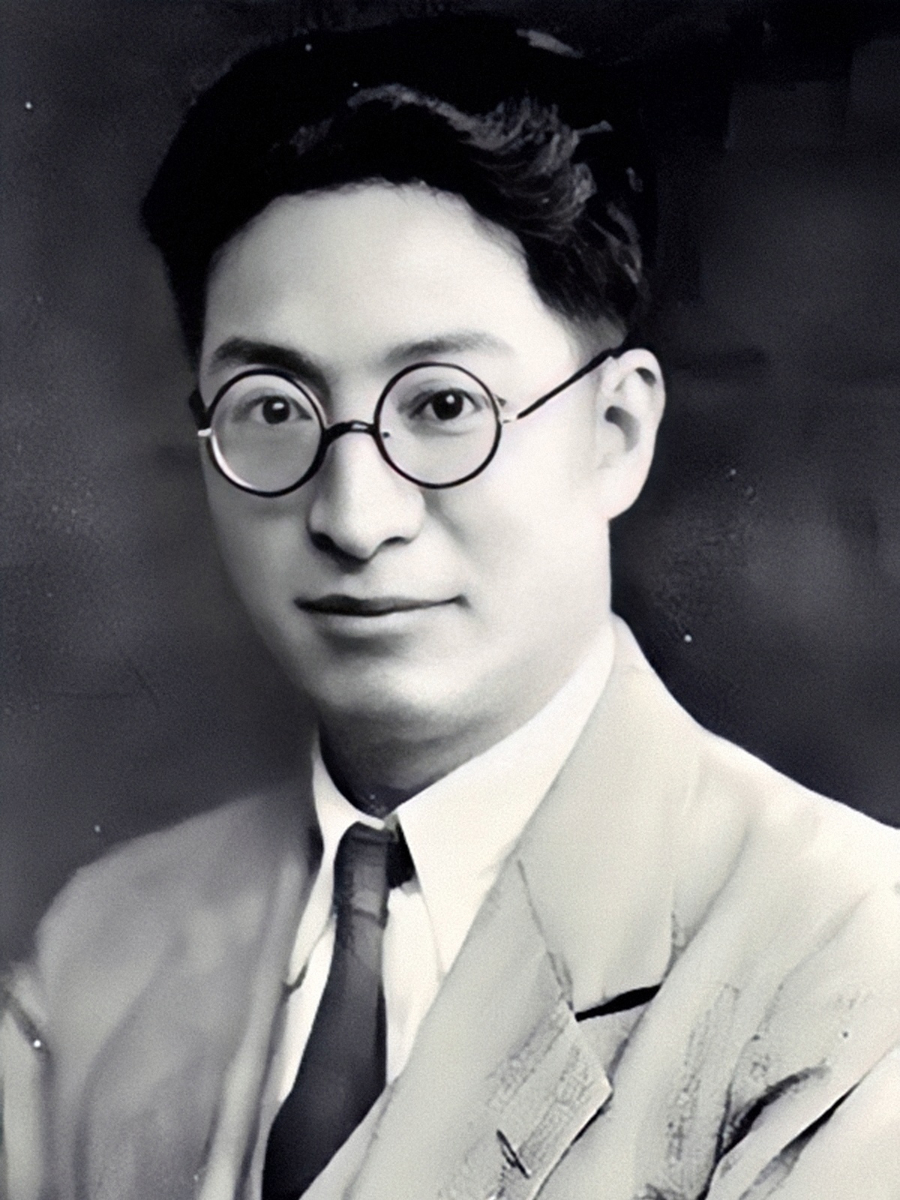

1937年8月13日,淞沪会战爆发,郑振铎任教的暨南大学依然坚持在上海办学,时任文学院院长的他面临着去与留的抉择。他决定,不躲藏、不撤退,留居上海,文化抗战,等待天亮。“足足八年间,我为什么留居在上海,不走向自由区去呢?时时刻刻都有危险,时时刻刻都在恐怖中,时时刻刻都在敌人魔手的巨影里生活着,然而我不能走……我不能逃避我的责任。”“前四年,我耗心力于罗致、访求文献,后四年,我尽力于保全、整理那些已经得到的文献。”吴真告诉记者,当她在日本国立国会图书馆、公文书馆等查阅了大量有关资料,她更加深切地理解郑振铎先生在《求书日录》中写下的肺腑之言,感受到当年他在“危难、艰苦、恐怖、纷扰的环境中”保存中华民族古籍文献的艰苦卓绝与重要价值。他为自己选择的报国途径是“收异书于兵荒马乱之世,守文献于秦火鲁壁之际”。

“保全民族文献,一息尚存,决不放下”

“暗斗”既是一个人的抗战史,也是一幅书生报国的文化群像。面对日本侵华战火蔓延,多方势力角逐上海的复杂历史状况,如何梳理出郑振铎文化抗战的线索?在纷繁的资料中描述郑振铎抢救文献典籍的主线?

吴真告诉记者,“在听取责编的建议后,我放弃了已经写好的4万多字‘论文体’,重新明晰了时间线,将郑振铎抗战八年的生命史作为本书重点。”1937年—1945年,正值郑振铎三十九岁到四十七岁的人生黄金时期,他身处日寇铁蹄下的历史暗夜,始终以保存文献古籍为己任。

当时上海各大图书馆成为日寇炮火袭击的目标,著名大学及文化机构均遭破坏,大学图书馆损失更多,公家劫余残书,散落于市面,旧族私家藏书也流入上海。如果不能及时收购,抢救,就有酿成“史在他邦,文归海外”的危险。

眼看着大量珍贵古籍在战火中遭受空前洗劫,郑振铎忧心如焚。他自觉承担起文化责任,他在《求书日录》中写道:“我们的民族文献,历千百劫而不灭失的,这一次也不会灭失。我要把这保全民族文献的一部分担子挑在自己的肩上,一息尚存,决不放下。”

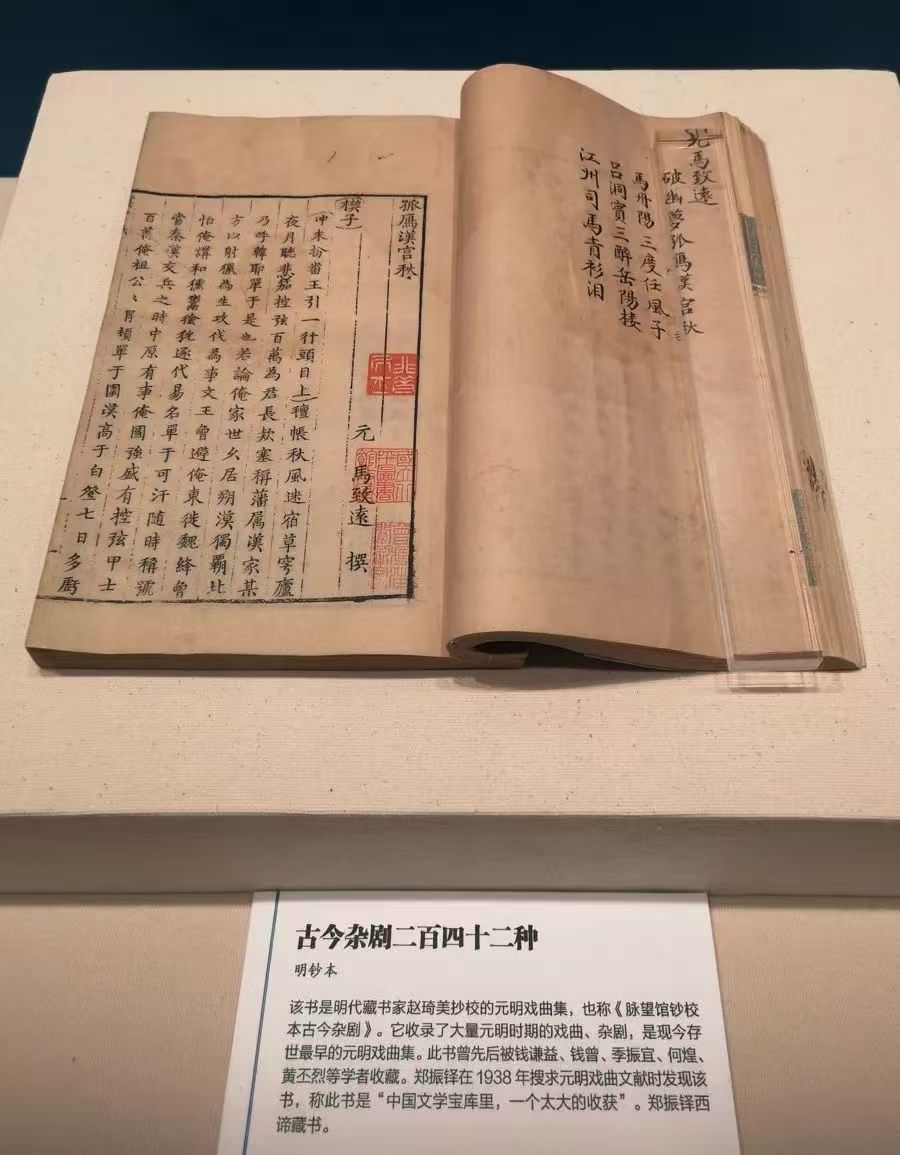

1938年,郑振铎听说稀世孤本《脉望馆钞校本古今杂剧》惊现于市,他立即行动与友人共同努力,集资购得珍品,后收归国有。吴真在专著的“古书局中局”中披露了珍品孤本从发现到收购的过程。1940年1月,郑振铎联合光华大学校长张寿镛、暨南大学校长何炳松、商务印书馆董事长张元济、中法大学教授张凤举联名向国民政府教育部发电报,陈述江南文献遭劫的危急状况,强烈要求政府拨款抢救。最终他们秘密组成“文献保存同志会”(后简称文保会),抢救散佚的古籍文献。

“在这最难艰困苦的时代,担负起保卫民族文化的工作!这工作不是没有意义的!且不能与民族复兴运动脱离开来的!”1940年7月,郑振铎在重庆出版《文阵丛刊》第1辑卷首以笔名“源新”发表《保卫民族文化运动》,主编茅盾、楼适夷在编后记中说:“他向战斗的文化人发出一个似乎迂远而其实是急迫的呼声。”

当年上海的文化中心有两个主要的关系网络:一个是学者、作家与出版界,另一个是收藏家与古旧书业、图书馆界,郑振铎正是这两个关系网络的中心人物之一。全面抗战期间,郑振铎与敌伪周旋抢救文献,得益于这两个关系网络的支持。他在愚园路的家,成为正直的开明书店人以及留守知识分子的聚集地,他与“文保会”等文化人与敌人展开没有刀枪的暗战。

1940年9 月1日,郑振铎致“文保会”成员张寿镛的信中说:“为国家保存文化,如在战场上作战,只有向前,决无逃避。”他经常冒着危险,以个人名义进行秘密交易,收购文献古籍,开展文化抢救工作。他和“文保会”在上海抢救洽购下来的古籍,既有如皇冠明珠的宋元珍本,更有构筑国家文献基本库藏的史料文本。为了防止被敌人发现,1940年开始,他们将陆续访购的几万册古籍分藏在四个不同地方。

1941年6月,郑振铎利用上海中国书店的外埠邮购书籍业务,将抢救下来的3200多部善本古籍,分装成近3000个邮包,全部运往香港大学冯平山图书馆保存。后来香港也沦陷,这批古籍竟然落入日军手中,被作为战利品运回日本。难能可贵的是郑振铎发送邮包前,他为所有书籍都细心编制了目录,记录着版本、题跋等具体信息。他的细致工作最终成为抗战胜利后,中国政府向日本追索古籍的关键铁证。1947年5月,这批古籍终于回到上海,回归中国的怀抱。

郑振铎在《蛰居散记》中,表达了他对中国书店等书业同仁的感谢:“我很感谢他们,在这悠久的八年里,他们没有泄露过一句话。”他们掩护了郑振铎,帮助了古籍文献的外运。郑振铎与“文保会”、唐弢、许地山等,在上海抢救了海量书籍,共同搭建了购买、贮藏、运输、保存的线路,正是中国书店的杨金华等人,利用民间商运躲避了敌寇追查,打通了一条隐秘的“孤岛书路”。

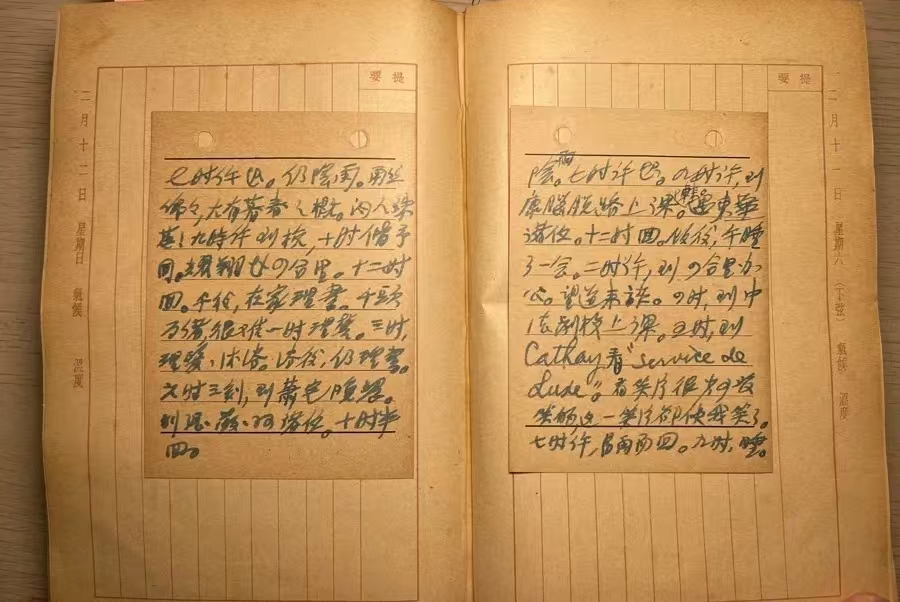

吴真透露,她从查阅日方的历史材料中,了解到他们当年行动被敌方紧盯的危险,多方博弈的细节。让吴真感到特别幸运的是,从未面世的郑振铎1939年的日记于2023年底现身上海。郑先生的后人郑炜昊为她提供了日记的清晰图片,为她呈现郑振铎的文化抗战提供了更完整的鲜活材料,令“文保会”成立前夜的历史处境,变得清晰起来。郑振铎写下了许多文章描述他在八年全面抗战时期的上海生活,为战争中遭劫书籍留下大量文字记录。1937年—1945年,他写有《失书记》《劫中得书记》《劫中得书续记》《求书日录》《售书记》《“废纸”劫》等十几篇文章,记有《长乐郑氏纫秋山馆行箧书目》等八部书目,还有与“文保会”抢救文献书籍的工作报告及四百多通书信。他还有记录个人访书购书生活的多年日记,以及分散于各书籍中的数百则题跋书话。这些文字详细记录了战争对于书籍的损害,他所目击的书籍劫难过程,不仅揭露了日本侵略者对于中国书籍的文化暴行,还是书籍史和抗战史上十分珍贵的史料。

郑振铎写于1949年的文章中有过总结:“抗战中为国家得宋元善本、明清精椠一万五千余种。”“一种”古籍可能是几十册,也可能是上百册。“我在研究和写作时,根据档案资料专门做了统计,我的估算是郑振铎和他的友人们在上海保护了六万多册善本古籍。完成这本著作,也是我对自己从青年到中年的十五年研究与访书经历的真实记录。”吴真说。

盛达优配官网-个股杠杆-在线杠杆配资-配资官网平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。